昨晚十一点,我蹲在阳台给蝴蝶兰套塑料袋,手冻得直哆嗦,心里骂自己:为啥去年没冻死的花,今年却差点挂了?

答案就在刚刚刷到的2023园艺报告:新品种“寒香兰”能耐8℃,可我家那盆还是老血统,10℃就掉苞。

同一时间,隔壁程序员晒出手机截图,他的三角梅连了智能花盆,室温跌到13℃自动开加热垫,花苞一个没掉,还提前两周爆花。

我把报告滑到底,越看越窝火。

原来冻伤不是天灾,是信息差。

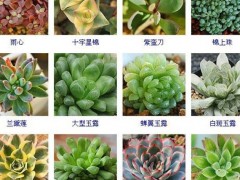

老品种蝴蝶兰、倒挂金钟、绣球,抗寒阈值早被新品种甩开三条街;更气人的是,有人用LED补光灯给多肉搭了个小暖棚,5℃也能胖嘟嘟,而我只会把多肉往屋里搬,结果徒长成面条。

报告里藏着一条冷线:

植物能不能熬冬,关键不在温度,而在“持续代谢”。

新品种耐寒,其实是把“休眠点”下调,细胞还在慢速工作,就不容易被冰晶刺穿;智能设备做的也是同一件事,用稳定微温让三角梅别彻底睡觉;LED补光同理,给多肉一点光,让它喝口水继续喘气,别一觉冻成玻璃。

我算了笔账:

换一盆寒香兰158元;智能花盆299元;LED补光套装89元。

去年我因为老蝴蝶兰掉苞,重新买了两盆,花了300多,还搭上一个月的懊悔。

这么一比,给旧花升级装备反而更便宜。

更戳心的是,报告提到2023年冬展已经出现“自动恒温花盆”,内置物联网芯片,温度一掉就推手机提醒,还能远程开加热。

这意味着以后冻死花,真找不到借口,只能承认自己懒。

我把手机扔到一边,把那盆老蝴蝶兰抱回客厅,拔掉已经发黑的根,换了新水苔,顺手把去年剩下的保温膜裁成一圈,围着盆沿贴好。

没买智能设备,也没下单LED灯,但我把阳台角落最暖的1㎡腾出来,用泡沫箱做了个简易小温室,箱壁贴一层椰糠保温层,成本0元,剩下的只是每天记得掀开透气。

三周过去,花苞没再掉,叶子摸着挺挺的。

我明白了一个最朴素的道理:

植物不怕冷,怕的是主人“等明天”。

新品种、黑科技再香,也救不了拖到零下才动手的人。

这个冬天,要么给花升级,要么给自己换爱好——冻死的花,不会给你第二次心疼的机会。